요약 시력이 나쁜 눈을 잘 보이게 하기 위해 바람, 먼지, 강한 햇빛 따위를 막으려고 눈에 쓰는 물건

최초의 안경 논쟁, 영국이냐, 중국이냐?

청동 안경

안경의 역사는 그 시작부터가 논쟁의 대상이다. 오래된 발명품의 시초를 말할 때마다 겪게 되는 ‘최초 논쟁’ 때문이다.

‘1268년 영국의 철학자이자 과학자인 로저 베이컨이 광학적인 목적으로 렌즈를 활용한 게 안경의 시초다!’

‘아니다! 이미 그때쯤이면 중국에서는 확대렌즈를 통해 책을 읽었다. 화약이나 종이처럼 안경도 중국을 통해 유럽으로 건너간 것이다!’

네로 황제: 검투사 경기를 보려고 안경 쓰다

기록을 보면 고대 중국의 판관들이 연수정으로 만든 검은 안경을 썼다는 내용을 확인할 수 있다. 서양의 역사를 살펴보면 네로 황제가 에메랄드로 만든 안경을 썼다는 기록이 있다(이때 네로가 안경을 쓴 이유는 검투사들의 검투 경기를 보느라 피곤해진 눈을 보호하기 위해서라고 한다).

검투사들이 검투 경기를 하고 있다.

위의 기록만 보면 안경은 고대부터 친근하게 우리 일상에 스며든 것처럼 보이지만 이런 안경은 광학적인 효과를 가지고 있는 현대적인 안경과는 거리가 먼(시력을 교정해 주는 효과가 없는) 일종의 보호안경이었다.

광학적인 효과가 있는 안경의 등장 시점

문제는 광학적인 효과가 있는 안경의 등장 시점이 언제인가 하는 것이다. 이쯤 되면 이야기는 굉장히 민감해진다. 앞에서 언급했다시피 광학적인 효과가 있는 안경의 시작에 대해서는 저마다의 주장이 미묘하게(?) 다르기 때문이다(미묘의 차원을 넘어서 대륙이나 시기 자체가 다르다는 표현이 더 어울릴 수도 있겠지만).

![살비노 다르마토 데글리 아르마티(Salvino d’Armato degli Armati) [출처:glasses history]](https://dbscthumb-phinf.pstatic.net/2177_000_1/20160620154218256_FKDO3YW22.jpg/aa8_11_i4.jpg?type=w492_fst&wm=N)

살비노 다르마토 데글리 아르마티(Salvino d’Armato degli Armati) [출처:glasses history][출처 : glasses history]

이런 논란 중에 그나마 신빙성이 높은 기록이 이탈리아 플로렌스 지방의 한 공동묘지에 남은 비문이다. 이 비문은 안경의 시초에 대한 이야기를 담고 있다.

“플로렌스에 살던 안경 발명자 ‘살비노 다르마토 데글리 아르마티’ 여기에 잠들다. 신이여 그를 용서하소서.”

안경의 최초 발명자 : 1300년 전후 베네치아 유리공들

안경의 발명자가 구체적으로 지목된 것이다. 물론 여기에 대한 확증이나 구체적인 증언은 얻을 수 없기에 확신할 수는 없다. 다만 당시 이탈리아 플로렌스 지방을 중심으로 안경이 출현했고 안경의 사용을 말할 수 있는 증거들이 있기에 유력한 주장이라고 볼 수는 있다(1300년 경 베니스에서 안경을 지칭하는 ‘로오디 다 오그리(Roidi da Ogli)’가 사용된 기록을 확인할 수 있다. 이를 근거로 해서 안경은 1300년 전후로 베네치아의 유리공들이 개발했다는 것이 유력한 주장이다).

안경 발명은 13세기, 본격적 사용은 14세기

어쨌든 안경의 발명은 13세기였고 본격적으로 사용된 시기는 14세기라는 것이 일반적인 상식이다. 그 증거가 1352년 이탈리아의 화가 ‘토모소 다 모데나’가 그린 <위고 대주교의 초상화>이다. 이 그림에서 대주교는 안경을 썼다.

1352년 이탈리아의 화가 ‘토모소 다 모데나’가 그린 <위고 대주교의 초상화>

안경을 지칭하는 단어의 등장, 그리고 안경을 쓴 대주교의 초상화. 이 두 개의 증거를 근거로 안경은 13세기 후반 이탈리아에서 개발됐다는 것이 암묵적인 정설로 인정받게 된다.

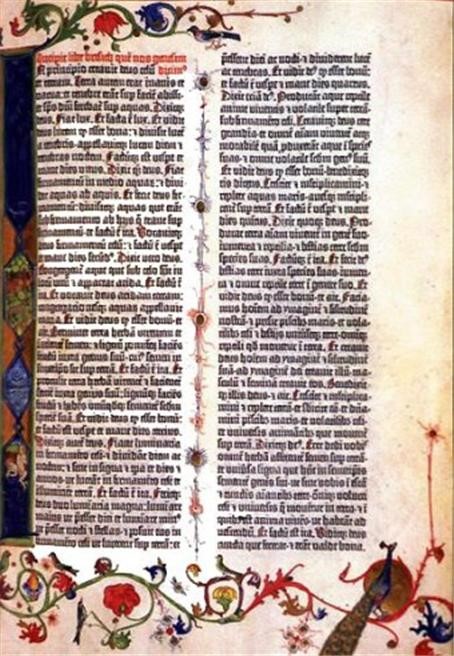

구텐베르크 42행 성경

구텐베르크 성경〈42줄 성경〉 혹은 〈마자린(Mazarin) 성경〉이라고도 불린다. 15세기에 요하네스 구텐베르크가 인쇄한 라틴어 성경이다. 한 쪽에 42줄로 인쇄돼 있는 것이 특징이다.

1450년 독일에서 한 남자가 두 권짜리 책 세트를 ‘찍어’낸다. 총 1,272쪽에 달하는 방대한 분량의 이 책은 탁월한 디자인과 레이아웃이 돋보이는 걸작이었다. 인류 역사상 최고의 베스트셀러이자 스테디셀러인 <성경>을 찍어낸 것이다. 사람들은 이 책을 <구텐베르크 성서> 혹은 <42행 성서>라 불렀다. 인류는 그 역사에서 또 하나의 변곡점을 만나게 된 것이다.

구텐베르크의 인쇄 혁명, 인터넷보다 더 큰 충격을 주다

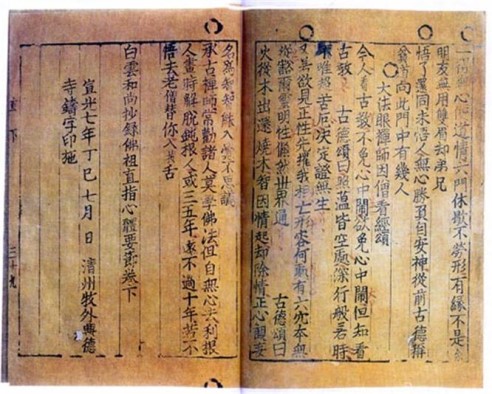

구텐베르크의 인쇄 혁명을 말할 때마다 우리나라 사람들은 “우리 민족은 구텐베르크가 성경을 만들기 78년 전에 벌써 <직지심체요절(直指心體要節)>, 즉 <직지심경>을 만들어냈다. 세계 최고(最古)의 금속활자는 한민족이 만들어냈다!”라며 어깨를 으쓱인다. 구텐베르크의 인쇄 혁명을 배울 때마다 이 이야기가 부록처럼 따라다니는데 이는 과연 합당한 비교의 대상이 될까?

1372년에 백운 화상이 석가모니의 직지인심견성성불의 뜻을 그 중요한 대목만 뽑아 해설한 책으로 세계 최초의 금속 활자본으로 공인되었다.

<직지심경>은 백운화상 경한이 선(禪)의 요체를 깨닫는 데 필요한 내용을 뽑아 1377년에 펴낸 불교 서적이다. 유네스코 세계기록유산에 등재되기는 했지만 인류 문명을 바꿀 만한 파급력은 아쉽게도 갖추고 있지 못했다. 그러나 구텐베르크의 인쇄 혁명은 말 그대로 혁명이었다. 구텐베르크가 책을 ‘찍어’내면서 역사는 크게 요동치게 됐고 인류는 전신이나 인터넷의 발명보다 더 큰 문화적 충격을 받게 된다.

책의 수요가 폭발하면서 안경의 수요도 폭발

구텐베르크가 나오기 전까지 책은 일일이 필사(筆寫)에 의해 제작되었는데 보통 두 달에 한 권이 생산되는 수준이었다. 그러나 구텐베르크가 인쇄기를 발명한 이후 1주일에 500권 생산이 가능하게 됐다. 만약 다른 제조물이었다면 단순한 생산성의 향상으로 끝날 문제였지만 이건 지식의 집합체인 ‘책’이었다.

42행 성서(The 42-line Gutenberg Bible)

“정보는 권력의 증거이자 확장자”라는 말처럼 정보는 곧 힘이며 권력이었다. 이 권력이 일반 대중들에게 넘어가게 된 것이다. 1450년, 구텐베르크의 <42행 성서>가 출판된 이후 1500년까지 50년 동안 2천만 권의 인쇄본 책이 찍혀져 나왔다. 이렇게 출판물이 범람하자 사람들이 찾게 된 것이 바로 안경이었다. 그동안은 눈이 나쁘더라도 사물을 분간할 정도만 되도 그럭저럭 살아갈 수 있었지만, 책이 일상화되면서 책을 읽을 수 없다는 것은 도태를 의미했다. 책의 수요가 폭발하면서 안경의 수요도 폭발하게 됐고 안경은 대중들의 품으로 뛰어들게 된다.

안경이 생활 필수품이 된 이유 : 구텐베르크 인쇄 혁명

케플러의 근시현상 이론 체계화, 아이작 뉴턴의 원시현상의 이론 연구, 토마스 영의 난시용 토릭렌즈의 연구 등 안경 발전의 역사는 안경과 전혀 관계가 없는 금속인쇄를 개발한 구텐베르크의 공적에 비하면 아무것도 아니었다. 과장을 조금 보탠다면 오늘날의 안경은 구텐베르크의 인쇄 혁명이 없었다면 등장하지 않았을 것이다.

인쇄혁명을 일으킨 요하네스 구텐베르크

구텐베르크 이전의 안경은 일부 사회지도층의 사치품이며 호사품이었을 뿐이었으나 구텐베르크의 인쇄 혁명 이후 안경은 생활의 필수품이 되어 대중 속으로 파고든 것이다. 인쇄의 역사, 책의 역사처럼 안경의 역사도 구텐베르크를 기준으로 전과 후를 말하게 되었다.

우리나라 최초의 안경 : 애체

우리 역사에서 최초의 안경은 조선시대에 ‘애체’라고 불리던 물건이다. 이는 중국식 발음을 그대로 따온 것인데 애체라는 말과 함께 ‘왜납(矮納)’이라고도 했다. 왜납은 안경을 이르는 페르시아어 ‘애낙(Ainak)’에서 따온 듯하다. 이러던 것이 ‘안경(眼鏡)’으로 정착된 것이다.

정조와 순종은 지독한 근시였다

1590년에 통신부사로 일본을 다녀오기도 했던 조선 선조 때 문신 김성일의 것이 우리나라 최초로 발견된 안경이다. 상식으로 우리 역사 속에서 안경 하면 떠오르는 인물은 아마 정조대왕일 것이다. TV드라마나 영화에 등장하는 정조는 종종 안경을 착용한 모습으로 나타난다. 실제로 정조는 지독한 근시라서 책이나 서류를 보기 위해서는 꼭 안경을 착용했다고 한다.

고종과 황태자 시절의 순종순종은 안경 없이는 살기 힘든 지독한 근시였다.

대중에게는 덜 알려졌지만 조선의 마지막 왕이라 할 수 있는 순종의 경우도 안경 없이는 살기 힘든 지독한 근시였다. 어느 정도 근시였냐면 황태자 시절 고종황제에게 향할 때 안경을 벗고 갈 것인지에 대해 고민을 할 정도였다.

우리나라에서 자체 생산한 안경, 경주 남석 안경

이 부분은 좀 설명을 해야겠는데 조선시대의 안경 예법은 매우 까다로웠다. 대중이 모인 자리에서는 안경을 착용할 수 없었고 자신보다 지위나 연령이 높은 사람 앞에서도 착용이 금지되었다. 임금이라면 이 모든 예법에서 예외가 되는 대상이라고 생각할 수 있겠지만 임금 또한 공식적인 어전회의에서는 안경을 벗는 것을 원칙으로 삼았다. 우리나라에서 안경에 대한 기록이 극히 드문 이유가 바로 여기에 있다.

프랑스 제국에서 쓰던 도금한 가위 모양 안경. 한쪽은 분실되었다.

그렇다면 우리 조상들은 어떻게 안경을 조달했을까? 수입을 했을까? 아니면 자체 생산을 했을까? 놀랍게도 우리 조상들은 안경을 자체 생산해 냈다. 대표적인 것이 바로 경주 남석 안경이다. 이미 1600년대 초부터 만들어져 판매된 것으로 알려진 경주 남석 안경은 경주에서 채굴된 수정을 가공해서 만든 안경을 말한다. 원래 경주에서 채굴되는 수정은 품질이 좋기로 소문이 자자했는데 고려 시절에는 그 명성이 중국 본토에까지 전해질 정도였다. 이 수정을 안경으로 만들었으니 그 품질은 보증할 만했다.

구한말 경주 남석 안경이 비싼 이유

안경을 쓴 박영효

만들어진 지 수백 년이 지난 안경이 아직까지 전해지는 것만 봐도 그 품질을 미루어 짐작할 수 있다. 물론 이런 대단한 품질의 안경이기에(기록을 보면 경주 남석 안경은 가볍고 시원하다는 내용을 확인할 수 있다. 유리로 렌즈를 만든 것이 아니라 온도 변화가 상대적으로 적은 수정으로 만들었기에 여름에는 시원하고 겨울에는 따뜻했다) 가격도 만만하지는 않았다.

미국인 선교사 제임스 게일이 남긴 기록을 보면 구한말 조선에서 경주 남석 안경 가격이 미국 돈으로 15달러 선이었다는 내용이 전해진다. 이렇게 비싼데도 당시 양반들은 경주 남석 안경을 사기 위해 안달이 나 있었다.

경주 안경, 천하 안경 가운데 으뜸이다

18세기 언어학자 황윤석의 <공경수정안경명(東京水晶眼鏡銘)>에는 “내가 우연히 서경 사람으로 안경을 볼 줄 아는 이를 만나서 보인즉, 지금 천하 안경 가운데 오직 경주 것을 으뜸으로 치니……”라고 쓰여 있어 안경의 질에 있어서도 여러 가지가 있는데 그 중에서도 경주의 안경이 좋은 평가를 받았음을 알 수 있다. 그렇지만 이런 명품 안경도 한일합방을 전후로 일본의 현대적인 안경이 들어오면서 그 자리를 내주어야 했다.

지금은 일상이 되어버린 안경이지만 그 역사를 거슬러 올라가면 생각지도 못한 이야기가 숨어 있었던 것이다.