온라인·모바일 등 비대면 금융서비스와 간편결제 등이 대세가 되면서 김씨와 같은 착오송금 사례가 크게 늘고 있다. 하지만 돈을 돌려받는 건 생각보다 쉽지 않다. 수취인이 자율적으로 반환해주지 않으면 송금인이 직접 법적절차를 진행해야 하기 때문이다. 정부가 착오송금된 돈을 대신 받아주는 방안을 추진했지만, 개정안은 20대 국회의 문턱은 넘지 못했다.

착오송금 건수 4년간 2배↑…절반만 반환

지난 20일 20대 국회가 마지막 본회의를 끝으로 사실상 폐회하면서 현재 정무위원회에 계류된 ‘착오송금 구제법’(예금자보호법 개정안)은 자동 폐기된다. 개정안은 지난 2018년 12월 민병두 더불어민주당 의원이 대표 발의했다.

개정안의 핵심은 금융위원회 산하 예금보험공사가 착오송금 수취인의 연락처를 확보해 자진반환을 안내하고 유도하는 것이다. 개인이 아닌 정부기관이 자진반환을 요구하면 회수 효과가 크다는 점을 노렸다. 현행법으론 수취인 동의가 없으면 은행도 송금인에게 임의로 돈을 돌려줄 수 없다.

수취인이 자진반환을 거부하더라도 예보가 지급명령이나 반환청구소송 등을 진행해 회수할 수 있는 근거도 개정안에 담겼다. 예보는 이 회수액에서 소송비용 등을 송금인 부담으로 제외한 뒤 돌려주는 방식이다.

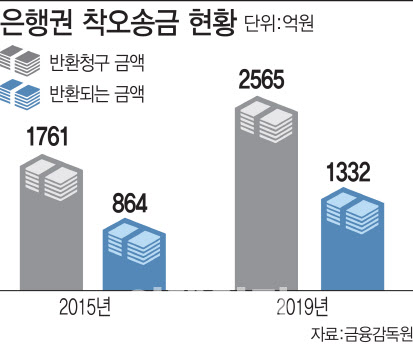

착오송금 규모는 갈수록 늘고 있다. 금융감독원에 따르면 착오송금 반환청구 건수와 금액은 △2015년 6만1278건·1761억원 △2016년 8만2923건·1806억원 △2017년 9만2749건·2398억원 △2018년 10만6262건·2392억원 △2019년 12만7517건·2565억원 등으로 매년 늘고 있다. 반환청구 건수로 따지면 4년 만에 2배 가까이 증가했다. 반환청구 금액은 이 기간 약 45% 늘었다.

그러나 돌려받는 건 평균적으로 절반에 그친다. 착오송금 금액 반환비율은 2015년 49.0%, 2016년 45.2%, 2017년 53.3%, 2018년 49.8%, 2019년 51.9% 등에 머물러 있다.

통상 수취인과 연락이 닿지 않는 경우가 많다. 또 수취인과 연락이 되도 돌려주지 않는다. 예보 관계자는 “수취인은 송금인에게서 돈을 돌려달라는 말을 듣고 보이스피싱인 줄 알고 이후 연락을 차단하는 경우도 적지 않다”고 말했다.

개인이 법적절차를 밟는 건 만만치 않은 일이다. 지난해 착오송금 1건의 평균금액은 약 201만원이었다. 잘못 송금된 100만원을 돌려받는데 드는 소송비용은 60만원 가량이다. 민사소송과 이후 강제집행 등 절차까지 감안하면 비용은 더 늘어난다. 수천만원이나 수억원 등 고액이 아닌 한 쉽게 나서기 어렵다. 예보 측은 반환소송을 대규모로 직접 맡게 되면 소용비용을 낮출 수 있다고 설명한다.

“왜 개인 실수를 국가가 해결해주나” 일부 반대

앞서 2018년 발의된 개정안 초안은 더 적극적이었다. 예보가 정부 예산과 금융권 출연금 등으로 먼저 구제기금을 조성한 뒤 송금인에게 착오송금의 80%를 먼저 지급해주는 것이다. 예보는 이후 수취인에 대한 채권을 매입한 후 수취인을 상대로 법적절차를 진행해 회수하는 방식이다.

이런 선지급 방안에 대해 당시 예산 당국과 금융권이 모두 난색을 표했다. 이후 정부가 반환을 유도하고 소송절차를 대신 진행하는 것으로 개정안 내용이 완화됐다.

그럼에도 국회 상임위원회 논의 과정에서 일부 야당 의원이 ‘왜 개인의 잘못을 국가가 해결해줘야 하느냐’며 반대 의견을 냈다. 정무위에서 이른바 우선통과법안으로 채택되지 않으면서 20대 국회에선 사실상 폐기 수순을 밟게 됐다.

금융당국은 국가개입 논란에 대해선 정부 예산이 들어가지 않는다는 점을 강조한다. 금융위 관계자는 “정부가 아닌 개인이 비용(소송비 등)을 부담하게 되는 구조”라고 강조했다. 예보 관계자는 “비대면 금융거래가 확대되는 환경에서 금융거래 시스템 보완 효과가 있다”고 설명했다.

금융위는 21대 국회에서 의원입법 등 형식으로 착오송금구제법 통과를 다시 추진할 방침이다.

얼른 통과되면 좋겠어요. 억울하게 돈을 못 받는 사람들이 많아요.